인기도서

-

-

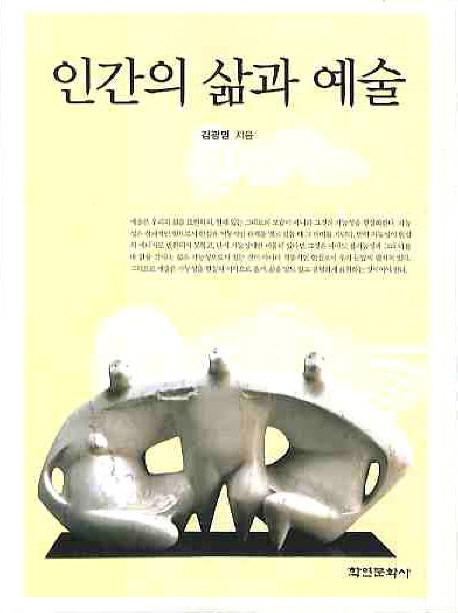

발행연도 - 2010 / 김광명 지음 / 학연문화사

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실2

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000260513

- ISBN 9788955082289

- 형태 296p. 23cm

- 한국십진분류 예술 >

- 카테고리분류 예술/대중문화 > 예술이론 > 예술론/미학

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

목차

책 머리에

제1장 인간의 자기이해를 위한 모색

1.1. 들어가는 말

1.2. 예술에 대한 사유와 인간 삶의 이해

1.3. 삶의 공간과 예술

1.4. 해체의 국면에서 정체성을 찾는 문제

1.5. 맺는 말

제2장 삶에 대한 이성적 태도: 서구 근대 이성과 미적 이성의 문제

2.1. 들어가는 말

2.2. 근대이성의 특성

2.3. 이성의 유추 혹은 유사이성으로서의 미적 이성

2.4. 미적 이성과 오성

2.5. 미적 이성과 구상력

2.6. 미적 이성과 합목적성

2.7. 미적 이성과 실천이성

2.8. 맺는 말

제3장 인간성 고양을 위한 미적 교육

3.1. 들어가는 말

3.2. 예술과 미적 교육

3.3. 미와 예술의 연관성

3.4. 인간 심성의 교화와 미적 문제

제4장 기성품에 대한 미적 이해: 뒤샹과 칸트의 미학

4.1. 들어가는 말

4.2. 뒤샹의 삶과 예술

4.3. 미적 판단과 개념의 문제

4.4. 뒤샹 이후의 칸트: 모던에 대한 포스트모던적 모색

4.5. 맺는 말

제5장 작품해석에 있어서 언어성과 해석학적 경험의 문제

5.1. 들어가는 말

5.2. 작품 해석과 언어성

5.3. 작품해석에서의 의도와 관점

5.4. 해석학적 경험

제6장 지역문화 활성화를 위한 문화예술 교육

6.1. 들어가는 말

6.2. 활성화를 위한 제도

6.3. 문화예술의 현실과 이상

6.4. 지역에서의 문화예술교육

제7장 만남과 소통, 치유를 위한 예술

7.1. 인간이해를 위한 법과 예술의 만남: 서울복부지방법원 신청사에 설치한 미술품과 관련하여

7.2. 더 나은 삶을 위한 미적 소통

7.3. 치유(治癒)로서의 미술

제8장 보이는 것과 보이지 않는 것에 대한 미적 조망

8.1. '눈과 정신'에 대한 이해

8.2. 눈으로 보고 마음으로 그리는 자연-소현(素玄) 이인실(李仁實)의 작품세계

8.3. 보이는 것과 보이지 않는 것의 관계-콤플렉스에 대한 조형적 성찰: 서범석의 작품세계

8.4. 기억의 흔적을 통한 근원 탐구: 문주호이 작품세계

8.5. 일상 안의 질서와 조화-사물 속의 작은 우주: 최정숙의 예술세계

제9장 상징과 초월로서의 미

9.1. 의미의 압축과 상징으로서의 해저(海底) 이미지: 박복규의 작품과 예술세계

9.2. 해방과 초월의 의미-날개를 통한 비상(飛上): 김지현의 작품세계

9.3. '빛'의 의미: 이호성의 작품세계

9.4. 생명에 대한 찬양: 강승애의 작품세계

제10장 해석과 표현

10.1. 물성(物性)에 대한 해석과 표현으로서의 조형세계: 조각가 백문기의 작품

10.2. 회화적 평면의 확장과 재해석: 김혜영의 작품세계

10.3. 생활 속의 소통을 위한 도자공예: 강흥석의 작품세계

10.4. 민화에 대한 해석을 통한 자기이해의 모색: 김지혜의 작품세계

10.5. 풍부한 양감과 절제된 균형의 아름다움: 민복진의 모자상(母子像)과 가족상(家族像)

참고문헌

더 읽을거리

찾아보기

제1장 인간의 자기이해를 위한 모색

1.1. 들어가는 말

1.2. 예술에 대한 사유와 인간 삶의 이해

1.3. 삶의 공간과 예술

1.4. 해체의 국면에서 정체성을 찾는 문제

1.5. 맺는 말

제2장 삶에 대한 이성적 태도: 서구 근대 이성과 미적 이성의 문제

2.1. 들어가는 말

2.2. 근대이성의 특성

2.3. 이성의 유추 혹은 유사이성으로서의 미적 이성

2.4. 미적 이성과 오성

2.5. 미적 이성과 구상력

2.6. 미적 이성과 합목적성

2.7. 미적 이성과 실천이성

2.8. 맺는 말

제3장 인간성 고양을 위한 미적 교육

3.1. 들어가는 말

3.2. 예술과 미적 교육

3.3. 미와 예술의 연관성

3.4. 인간 심성의 교화와 미적 문제

제4장 기성품에 대한 미적 이해: 뒤샹과 칸트의 미학

4.1. 들어가는 말

4.2. 뒤샹의 삶과 예술

4.3. 미적 판단과 개념의 문제

4.4. 뒤샹 이후의 칸트: 모던에 대한 포스트모던적 모색

4.5. 맺는 말

제5장 작품해석에 있어서 언어성과 해석학적 경험의 문제

5.1. 들어가는 말

5.2. 작품 해석과 언어성

5.3. 작품해석에서의 의도와 관점

5.4. 해석학적 경험

제6장 지역문화 활성화를 위한 문화예술 교육

6.1. 들어가는 말

6.2. 활성화를 위한 제도

6.3. 문화예술의 현실과 이상

6.4. 지역에서의 문화예술교육

제7장 만남과 소통, 치유를 위한 예술

7.1. 인간이해를 위한 법과 예술의 만남: 서울복부지방법원 신청사에 설치한 미술품과 관련하여

7.2. 더 나은 삶을 위한 미적 소통

7.3. 치유(治癒)로서의 미술

제8장 보이는 것과 보이지 않는 것에 대한 미적 조망

8.1. '눈과 정신'에 대한 이해

8.2. 눈으로 보고 마음으로 그리는 자연-소현(素玄) 이인실(李仁實)의 작품세계

8.3. 보이는 것과 보이지 않는 것의 관계-콤플렉스에 대한 조형적 성찰: 서범석의 작품세계

8.4. 기억의 흔적을 통한 근원 탐구: 문주호이 작품세계

8.5. 일상 안의 질서와 조화-사물 속의 작은 우주: 최정숙의 예술세계

제9장 상징과 초월로서의 미

9.1. 의미의 압축과 상징으로서의 해저(海底) 이미지: 박복규의 작품과 예술세계

9.2. 해방과 초월의 의미-날개를 통한 비상(飛上): 김지현의 작품세계

9.3. '빛'의 의미: 이호성의 작품세계

9.4. 생명에 대한 찬양: 강승애의 작품세계

제10장 해석과 표현

10.1. 물성(物性)에 대한 해석과 표현으로서의 조형세계: 조각가 백문기의 작품

10.2. 회화적 평면의 확장과 재해석: 김혜영의 작품세계

10.3. 생활 속의 소통을 위한 도자공예: 강흥석의 작품세계

10.4. 민화에 대한 해석을 통한 자기이해의 모색: 김지혜의 작품세계

10.5. 풍부한 양감과 절제된 균형의 아름다움: 민복진의 모자상(母子像)과 가족상(家族像)

참고문헌

더 읽을거리

찾아보기

서가브라우징

같이 빌린 책

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 1 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 1 |

| 40대 | 1 |

| 50대 | 0 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 2 |

| 2017년 | 1 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기

![예술인간의 탄생 = The birth of homo artis[실은 artist] : 인지자본주의 시대의 감성혁명과 예술진화의 역량](https://image.aladin.co.kr/product/5227/85/cover500/8961950886_1.jpg)