인기도서

-

-

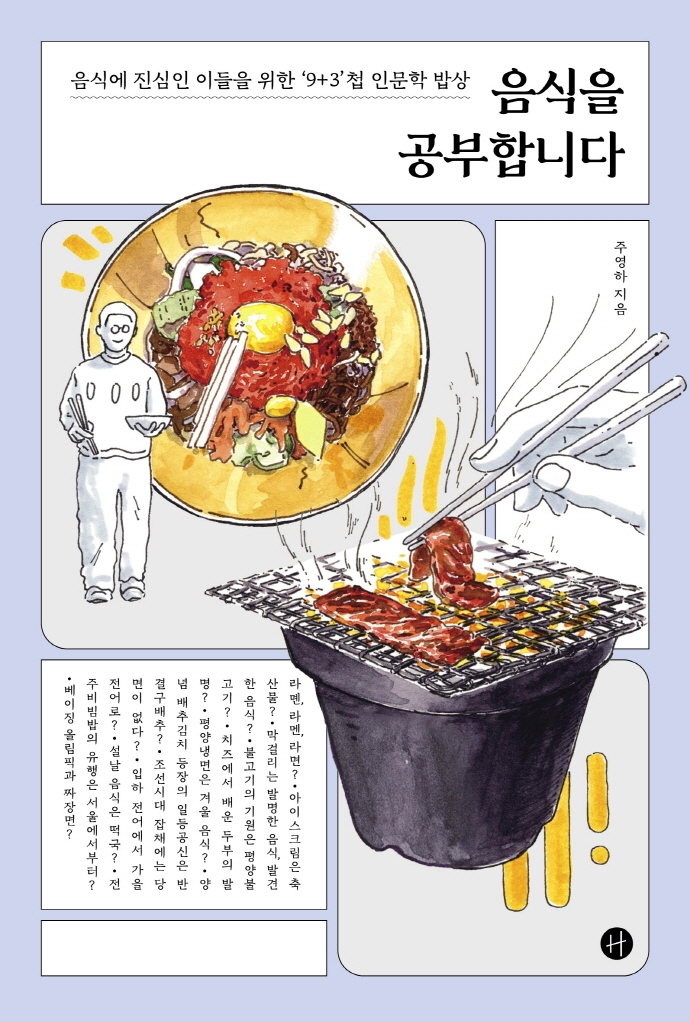

대출인기발행연도 - 2011 / 주영하 지음 / 휴머니스트 출판그룹

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실1

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000254310

- ISBN 9788958623946

- 형태 559 p. 22 cm

- 한국십진분류 사회과학 > 풍속, 예절, 민속학 > 의식주의 풍습

- 카테고리분류 역사/문화 > 문화/문화사 > 한국문화

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

음식학은 음식의 생산과 소비에만 집중하는 것이 아니라 그 행위에 나타난 철학, 역사, 사회적 기능과 상징, 국가 정책 등 매우 다양한 분야를 포섭한다. 저자는 <음식인문학>에서 한국 음식의 문화와 역사를 탐구함으로써 한국학계에서 음식학의 가능성을 타진하고 있다.

목차

책을 펴내며

일러두기

서설 | 인문의 시선으로 읽는 음식학

음식의 역사를 읽는 다양한 방법

히스토리컬 레시피 연구는 왜 필요한가

음식에 대한 문화적 접근은 왜 필요한가

‘음식학’의 가능성을 타진한다

현재에서 과거로, 과거에서 현재로 -이 책의 구성

1부 오늘의 한국음식을 보다

1장 식구론-주택과 가족제도의 변화가 음식 소비에 미친 영향

주택의 변화가 음식에 미친 영향

주거 공간의 변화와 좌석 배치

이중적인 식구집단

지속과 해체의 길목에 선 어머니의 맛

2장 기대와 현실의 괴리, 한류와 한국음식

<겨울연가>가 해체시킨 호루몬야키

베이징의 한류와 조선ㆍ한국 음식점

에스닉과 내셔널 사이에 선 한식 세계화

3장 한국음식의 매운맛은 어떻게 진화했는가

한국의 매운맛, 칼칼한 맛과 얼얼한 맛

한반도에 유입된 고추의 역사

후추와 천초를 지나 고추를 만나다

왜 고추가 한반도에 널리 퍼졌는가

매운맛 유행의 문화적 의미

4장 비빔밥의 진화와 담론 연구

조립법의 진화로 읽는 비빔밥의 역사

먹기에 좋은 음식, 비빔밥

비빔밥 담론에 담긴 이데올로기

음식의 진화로 읽는 사회문화사

2부 한국음식, 그리고 근대

5장 식탁 위의 근대-<조선통상장정 기념 연회도>를 중심으로

그림을 통한 역사 읽기

근대화되는 조선, 조선인 -연회의 참여자와 사건

조선의 틀에 담긴 서양-연회의 주식(酒食)과 식사방법

연회를 보는 서로 다른 시선

보편성 획득에 실패한 식탁 위의 근대

6장 주막의 근대-만들어진 전통의 이미지, 주막

전근대 시기 주막의 모습

숙박에서 주점으로, 주막의 근대적 분화

주막, 근대 법률에 포섭되다

외식의 탄생, 음식점의 변용

7장 생선 소비와 근대-민물생선에서 바다생선으로

20세기 초 한강 하류의 어업력과 어로방법

밥상에서 사라진 민물생선

역사가 기억하지 않는 고래고기

기름에서 고기로, 고래의 변용

민물에서 바다로, 생선 소비의 변화

8장 타자화된 조선음식-일본인의 눈에 비친 조선음식을 중심으로

일본인의 눈으로 본 조선음식

《조선만화》속 신선로, 일본인을 매료시키다

《내선융화요체》에 묘사된 조선인의 식사

조선음식의 상징이 되어버린 신선로

9장 한국음식이란 무엇인가

식민지하의 조선음식론

한국음식은 ‘향토음식’의 조합인가

근대화 과정과 한국음식론

21세기, 한국인은 어떻게 음식을 소비하는가

변화하는 한국음식의 역사문화적 구조

3부 한국음식, 오래된 것과의 만남

10장 도구의 닮음과 문화의 다름

콰이즈를 만든 중국, 콰이즈가 만든 중국

일본은식과 문화를 빚어내 와리바사

스테인리스 수저에 담긴 한국의 성리학

수저의 역사-동일한 출발점과 각기 다른 도착점

11장 음식문화에 나타난 유교적 질서와 일상화

유교와 음식의 오래된 관계

여전히 굳건한 유교적 음식 관념

유교적 ‘가(家)’와 식구

죽음에 대한 인식과 음식

유교문화권의 음식학 연구를 위한 일제언

12장 재물, 인간과 신령의 연결고리

제물 마련과 음식 준비

엄격한 상차림을 통한 제물의 진설

제물 소비의 의미와 구조

13장 상상 속의 조선음식-소설 《임꺽정》에 묘사된 조선음식을 중심으로

백성의 주식에 대한 오해

고추장을 먹는 임꺽정, 벽초의 의도된 실수

전혀 ‘민중’ 적이지 않은 의례음식들

여전히 강조되는 조선적인 것

보론 | 한국음식의 역사와 문화에 대한 연구사 50년

1960~1970년대, 한국음식의 역사에 대한 식품학적 접근

1980년대, 식품학에서의 인문학적 접근

1990년대 이후, 식품학에서 인문사회과학으로 확장

21세기, ‘음식학’의 탄생을 위하여

본문의 주

도판 목록 및 출처

참고문헌

찾아보기

일러두기

서설 | 인문의 시선으로 읽는 음식학

음식의 역사를 읽는 다양한 방법

히스토리컬 레시피 연구는 왜 필요한가

음식에 대한 문화적 접근은 왜 필요한가

‘음식학’의 가능성을 타진한다

현재에서 과거로, 과거에서 현재로 -이 책의 구성

1부 오늘의 한국음식을 보다

1장 식구론-주택과 가족제도의 변화가 음식 소비에 미친 영향

주택의 변화가 음식에 미친 영향

주거 공간의 변화와 좌석 배치

이중적인 식구집단

지속과 해체의 길목에 선 어머니의 맛

2장 기대와 현실의 괴리, 한류와 한국음식

<겨울연가>가 해체시킨 호루몬야키

베이징의 한류와 조선ㆍ한국 음식점

에스닉과 내셔널 사이에 선 한식 세계화

3장 한국음식의 매운맛은 어떻게 진화했는가

한국의 매운맛, 칼칼한 맛과 얼얼한 맛

한반도에 유입된 고추의 역사

후추와 천초를 지나 고추를 만나다

왜 고추가 한반도에 널리 퍼졌는가

매운맛 유행의 문화적 의미

4장 비빔밥의 진화와 담론 연구

조립법의 진화로 읽는 비빔밥의 역사

먹기에 좋은 음식, 비빔밥

비빔밥 담론에 담긴 이데올로기

음식의 진화로 읽는 사회문화사

2부 한국음식, 그리고 근대

5장 식탁 위의 근대-<조선통상장정 기념 연회도>를 중심으로

그림을 통한 역사 읽기

근대화되는 조선, 조선인 -연회의 참여자와 사건

조선의 틀에 담긴 서양-연회의 주식(酒食)과 식사방법

연회를 보는 서로 다른 시선

보편성 획득에 실패한 식탁 위의 근대

6장 주막의 근대-만들어진 전통의 이미지, 주막

전근대 시기 주막의 모습

숙박에서 주점으로, 주막의 근대적 분화

주막, 근대 법률에 포섭되다

외식의 탄생, 음식점의 변용

7장 생선 소비와 근대-민물생선에서 바다생선으로

20세기 초 한강 하류의 어업력과 어로방법

밥상에서 사라진 민물생선

역사가 기억하지 않는 고래고기

기름에서 고기로, 고래의 변용

민물에서 바다로, 생선 소비의 변화

8장 타자화된 조선음식-일본인의 눈에 비친 조선음식을 중심으로

일본인의 눈으로 본 조선음식

《조선만화》속 신선로, 일본인을 매료시키다

《내선융화요체》에 묘사된 조선인의 식사

조선음식의 상징이 되어버린 신선로

9장 한국음식이란 무엇인가

식민지하의 조선음식론

한국음식은 ‘향토음식’의 조합인가

근대화 과정과 한국음식론

21세기, 한국인은 어떻게 음식을 소비하는가

변화하는 한국음식의 역사문화적 구조

3부 한국음식, 오래된 것과의 만남

10장 도구의 닮음과 문화의 다름

콰이즈를 만든 중국, 콰이즈가 만든 중국

일본은식과 문화를 빚어내 와리바사

스테인리스 수저에 담긴 한국의 성리학

수저의 역사-동일한 출발점과 각기 다른 도착점

11장 음식문화에 나타난 유교적 질서와 일상화

유교와 음식의 오래된 관계

여전히 굳건한 유교적 음식 관념

유교적 ‘가(家)’와 식구

죽음에 대한 인식과 음식

유교문화권의 음식학 연구를 위한 일제언

12장 재물, 인간과 신령의 연결고리

제물 마련과 음식 준비

엄격한 상차림을 통한 제물의 진설

제물 소비의 의미와 구조

13장 상상 속의 조선음식-소설 《임꺽정》에 묘사된 조선음식을 중심으로

백성의 주식에 대한 오해

고추장을 먹는 임꺽정, 벽초의 의도된 실수

전혀 ‘민중’ 적이지 않은 의례음식들

여전히 강조되는 조선적인 것

보론 | 한국음식의 역사와 문화에 대한 연구사 50년

1960~1970년대, 한국음식의 역사에 대한 식품학적 접근

1980년대, 식품학에서의 인문학적 접근

1990년대 이후, 식품학에서 인문사회과학으로 확장

21세기, ‘음식학’의 탄생을 위하여

본문의 주

도판 목록 및 출처

참고문헌

찾아보기

서가브라우징

같이 빌린 책

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 1 |

| 30대 | 1 |

| 40대 | 1 |

| 50대 | 2 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 2 |

| 2017년 | 1 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기

![민나노 독학 일본어 공부 : 처음하기 코스. [1], 처음하기 코스](https://bookthumb-phinf.pstatic.net/cover/044/052/04405284.jpg)