신착도서

-

-

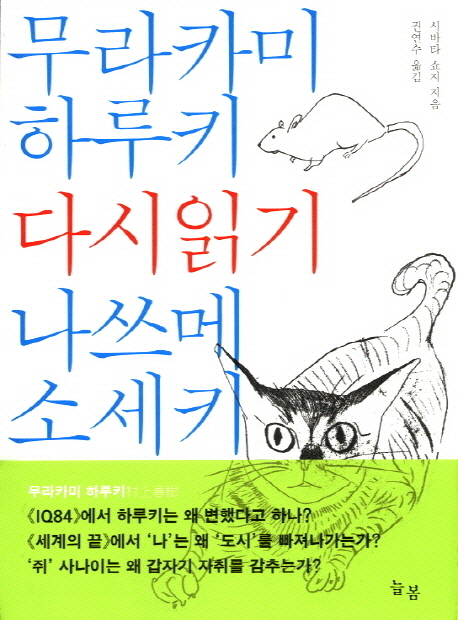

대출인기발행연도 - 2013 / 시바타 쇼지 지음 ; 권연수 옮김 / 늘봄

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실2

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000308376

- ISBN 9788965550228

- 형태 278 p. 19 cm

- 한국십진분류 문학 > 일본문학 및 기타 아시아문학 > 소설

- 카테고리분류 에세이/시/희곡 > 문학의 이해 > 세계문학론

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

무라카미 하루키와 나쓰메 소세키. 이들이 일본의 국민작가라고 할 수 있는 가장 큰 이유는 그들이 살았던 시대상과 사회상은 물론 그 향방까지도 작품에 꾸준히 반영해왔기 때문이다. 이 책에서는 이러한 관점에서 서로 비교해가며 두 작가의 작품에 대한 새로운 읽기를 시도한다.

목차

들어가며

1 두 작가의 출발점 : 하루키와 소세키의 시대를 향한 시선

소세키 1장 ‘진실’을 파악하고자 하는 표현

나는 고양이로소이다, 도련님

《나는 고양이로소이다》가 비추는 시대

‘고양이’가 표상하는 일본과 소세키의 우울

소세키가 말하고자 했던 ‘진정성’

《도련님》과 러일전쟁

막부 타도파였던 소세키

‘추한’것을 그릴 수밖에 없는 이유

하루키 2장 혼재하는 시간 - 1960년대와 1970년대

바람의 노래를 들어라, 1973년의 핀볼

전환점이 된 1970년

1960년대에 대한 친숙함

‘쥐’와 ‘나’의 차이

1970년이라는 전환기

교차하는 시간

‘어디에도 없는’ 쥐

하루키와 소세키 - 그들만의 ‘포스트모던’

2 ‘거대담론’ 그 이후 : 피지배자의 모습을 그리다

소세키 3장 ‘개인주의’와 한일합병에 대한 반감

그리고 나서, 문

수동적인 주인공들

수동성의 문맥

개인과 국가의 연대성

《그리고 나서》,《문》속의 일본과 한국

동화되지 못한 조선

‘K'의 정체는 무엇인가?

소세키의 아시아 인식

개인주의와 국가 인식

하루키 4장 정보가 지배하는 현대사회

양을 둘러싼 모험

중국에 대한 관심과 ‘죄’의식

정보사회의 새로운 폭력

작품에 담긴 정보기술의 변용

프로그램에 의해 움직이는 주인공

정보에 조종당하는 인간 그리고 반역

다양하게 보이는 ‘소세키의 그림자’

3 ‘공허한’ 세계 : 두 사람에게 포스트모던이란?

소세키 5장 ‘쓸쓸함’으로 치닫는 ‘승리

마음

삼각관계의 승자와 패자

소세키는 ‘연애관계’를 잘 못 그리는가?

‘아가씨’에 대한 엇갈린 평가

자기 정당화를 위한 유서

선생의 책략이란

‘전유’에 대한 욕구

내면과 외형의 간극

하루키 6장 ‘텅 빈’인물들

세계의 끝과 하드보일드 원더랜드, 해변의 카프카

감정의 ‘견고한 껍데기’에 갇힌 주인공

‘쥐’와 ‘그늘’ - 분신적 존재의 역할

순환하는 이야기

‘어머니’로서의 1960년대

예루살렘상 수상 연설의 의미

‘텅 빔’을 품은 인간

‘아버지 살인=왕 살인’의 비유

‘매개체’로서의 주인공

4 미래와 과거를 왕래하는 이야기 : 두 사람의 일본에 대한 소망은?

소세키 7장 ‘미래’의 시선

마음, 미치쿠사 한눈팔기, 명암

시공을 이동하는 인물

‘미래’로 인물을 이동시키는 소세키

‘메이지’로서의 선생과 ‘다이쇼’로서의 ‘나’

‘메이지 정신’이란 무엇인가?

선생에게 ‘현재’란 언제인가?

‘자신’=‘메이지 일본’의 나약함

제1차 세계대전과 소세키 작품 속 ‘숙부’들

《명암》과 《꿈》의 속편

하루키 8장 ‘마음’과 ‘마음’의 연결, 그리고 ‘이야기’에 대한 관심

어둠의 저편, 1Q84

‘자각’에 대한 기대

《댄스 댄스 댄스》속편으로서의 《1Q84》

왜 지금 낭만적인 이야기인가?

‘1Q84’와 ‘1984년’의 관계

‘이야기의 힘’에 대한 신봉

문학작품 생성의 우화

하루키는 ‘국민작가’이기를 그만두는가?

마치면서

역자 후기

근대문학의 아버지 - 나쓰메 소세키

1980년대의 소세키-무라카미 하루키

시대의 격변기 - 문명개화와 정보화시대

소세키와 하루키 - 낯설게 읽기

소세키·하루키 관련 연표

1 두 작가의 출발점 : 하루키와 소세키의 시대를 향한 시선

소세키 1장 ‘진실’을 파악하고자 하는 표현

나는 고양이로소이다, 도련님

《나는 고양이로소이다》가 비추는 시대

‘고양이’가 표상하는 일본과 소세키의 우울

소세키가 말하고자 했던 ‘진정성’

《도련님》과 러일전쟁

막부 타도파였던 소세키

‘추한’것을 그릴 수밖에 없는 이유

하루키 2장 혼재하는 시간 - 1960년대와 1970년대

바람의 노래를 들어라, 1973년의 핀볼

전환점이 된 1970년

1960년대에 대한 친숙함

‘쥐’와 ‘나’의 차이

1970년이라는 전환기

교차하는 시간

‘어디에도 없는’ 쥐

하루키와 소세키 - 그들만의 ‘포스트모던’

2 ‘거대담론’ 그 이후 : 피지배자의 모습을 그리다

소세키 3장 ‘개인주의’와 한일합병에 대한 반감

그리고 나서, 문

수동적인 주인공들

수동성의 문맥

개인과 국가의 연대성

《그리고 나서》,《문》속의 일본과 한국

동화되지 못한 조선

‘K'의 정체는 무엇인가?

소세키의 아시아 인식

개인주의와 국가 인식

하루키 4장 정보가 지배하는 현대사회

양을 둘러싼 모험

중국에 대한 관심과 ‘죄’의식

정보사회의 새로운 폭력

작품에 담긴 정보기술의 변용

프로그램에 의해 움직이는 주인공

정보에 조종당하는 인간 그리고 반역

다양하게 보이는 ‘소세키의 그림자’

3 ‘공허한’ 세계 : 두 사람에게 포스트모던이란?

소세키 5장 ‘쓸쓸함’으로 치닫는 ‘승리

마음

삼각관계의 승자와 패자

소세키는 ‘연애관계’를 잘 못 그리는가?

‘아가씨’에 대한 엇갈린 평가

자기 정당화를 위한 유서

선생의 책략이란

‘전유’에 대한 욕구

내면과 외형의 간극

하루키 6장 ‘텅 빈’인물들

세계의 끝과 하드보일드 원더랜드, 해변의 카프카

감정의 ‘견고한 껍데기’에 갇힌 주인공

‘쥐’와 ‘그늘’ - 분신적 존재의 역할

순환하는 이야기

‘어머니’로서의 1960년대

예루살렘상 수상 연설의 의미

‘텅 빔’을 품은 인간

‘아버지 살인=왕 살인’의 비유

‘매개체’로서의 주인공

4 미래와 과거를 왕래하는 이야기 : 두 사람의 일본에 대한 소망은?

소세키 7장 ‘미래’의 시선

마음, 미치쿠사 한눈팔기, 명암

시공을 이동하는 인물

‘미래’로 인물을 이동시키는 소세키

‘메이지’로서의 선생과 ‘다이쇼’로서의 ‘나’

‘메이지 정신’이란 무엇인가?

선생에게 ‘현재’란 언제인가?

‘자신’=‘메이지 일본’의 나약함

제1차 세계대전과 소세키 작품 속 ‘숙부’들

《명암》과 《꿈》의 속편

하루키 8장 ‘마음’과 ‘마음’의 연결, 그리고 ‘이야기’에 대한 관심

어둠의 저편, 1Q84

‘자각’에 대한 기대

《댄스 댄스 댄스》속편으로서의 《1Q84》

왜 지금 낭만적인 이야기인가?

‘1Q84’와 ‘1984년’의 관계

‘이야기의 힘’에 대한 신봉

문학작품 생성의 우화

하루키는 ‘국민작가’이기를 그만두는가?

마치면서

역자 후기

근대문학의 아버지 - 나쓰메 소세키

1980년대의 소세키-무라카미 하루키

시대의 격변기 - 문명개화와 정보화시대

소세키와 하루키 - 낯설게 읽기

소세키·하루키 관련 연표

서가브라우징

같이 빌린 책

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 1 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 2 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 1 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 1 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기

![4월이 되면 그녀는 : [이북 E-book]](https://image.aladin.co.kr/product/11547/89/cover500/892556212x_1.jpg)