추천도서

-

-

발행연도 - 2018 / 지음: 오태영 / 소명출판

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실2

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000440717

- ISBN 9791159052811

- 형태 507 p. 24 cm

- 한국십진분류 문학 > 한국문학 >

- 카테고리분류 에세이/시/희곡 > 문학의 이해 > 한국문학론

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

식민지 말 제국 일본의 식민지 조선문학과 해방기 민족문학으로서의 조선문학을 단절이나 연속의 관점이 아닌, '둘이면서 하나'로 볼 것을 제안한 책이다.

목차

책머리에

제1부 식민지 말 조선문학과 제국적 질서의 전유

제1장 식민지 청년의 이동과 성장의 임계 : 이태준의『사상의 월야』와 우줘류의『아시아의 고아』비교연구

제2장 식민지 문학자와 이동의 정치학 :이석훈의 문학작품을 중심으로

제3장 전쟁과 동원, 식민지 문학의 공백과 균열 :김사량의『바다의 노래』를 중심으로

제4장 생명정치의 극한지점, 추방당하는 비체들 :김사량의 문학작품을 중심으로

제5장 다이글로시아와 언어적 예외상태 :1940년대 초 잡지『신시대』를 중심으로

제2부 해방 조선의 민족문학과 국가 이데올로기의 자장

제6장 민족문학이라는 이념과 인민대중의 호명 :김송의 문학 활동을 중심으로

제7장 자기의 테크놀로지와 기억/망각의 정치학 :해방기 기억서사 연구

제8장 민족적 제의로서 귀환의 젠더 정치 :해방기 귀환서사 연구

제9장 국가 부재의 가난서사와 민족국가 상상 :해방기 가난서사 연구

제10장 남성서사의 젠더 정치와 맨스플레임 :정비석, 김동리, 염상섭 장편소설을 중심으로

제11장 지정학적 세계 인식과 해방 조선의 정위 :표해운의『조선지정학개관』을 중심으로

제3부 보론-논단과 현장

제12장 문학의 위상 변화와 문학 연구의 (탈)영토화 :최근 풍속-문화론적 연구의 한 경향에 대한 이의

제13장 제국-식민지 체제의 구멍을 응시하는 눈 :차승기의『비상시의 문/법』에 기대어

제14장 연속/단절의 이분법적 시각을 넘어 :정종현의『제국의 기억과 전유』에 대한 몇 가지 물음

참고문헌

초출일람

제1부 식민지 말 조선문학과 제국적 질서의 전유

제1장 식민지 청년의 이동과 성장의 임계 : 이태준의『사상의 월야』와 우줘류의『아시아의 고아』비교연구

제2장 식민지 문학자와 이동의 정치학 :이석훈의 문학작품을 중심으로

제3장 전쟁과 동원, 식민지 문학의 공백과 균열 :김사량의『바다의 노래』를 중심으로

제4장 생명정치의 극한지점, 추방당하는 비체들 :김사량의 문학작품을 중심으로

제5장 다이글로시아와 언어적 예외상태 :1940년대 초 잡지『신시대』를 중심으로

제2부 해방 조선의 민족문학과 국가 이데올로기의 자장

제6장 민족문학이라는 이념과 인민대중의 호명 :김송의 문학 활동을 중심으로

제7장 자기의 테크놀로지와 기억/망각의 정치학 :해방기 기억서사 연구

제8장 민족적 제의로서 귀환의 젠더 정치 :해방기 귀환서사 연구

제9장 국가 부재의 가난서사와 민족국가 상상 :해방기 가난서사 연구

제10장 남성서사의 젠더 정치와 맨스플레임 :정비석, 김동리, 염상섭 장편소설을 중심으로

제11장 지정학적 세계 인식과 해방 조선의 정위 :표해운의『조선지정학개관』을 중심으로

제3부 보론-논단과 현장

제12장 문학의 위상 변화와 문학 연구의 (탈)영토화 :최근 풍속-문화론적 연구의 한 경향에 대한 이의

제13장 제국-식민지 체제의 구멍을 응시하는 눈 :차승기의『비상시의 문/법』에 기대어

제14장 연속/단절의 이분법적 시각을 넘어 :정종현의『제국의 기억과 전유』에 대한 몇 가지 물음

참고문헌

초출일람

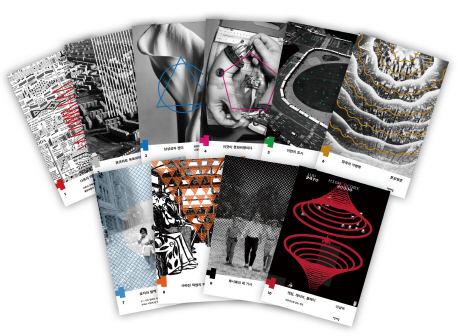

서가브라우징

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 0 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 0 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기

![(큰글)현대수필. 16, 노천명3 : [큰글자도서]](https://bookthumb-phinf.pstatic.net/cover/083/852/08385203.jpg)