신착도서

-

-

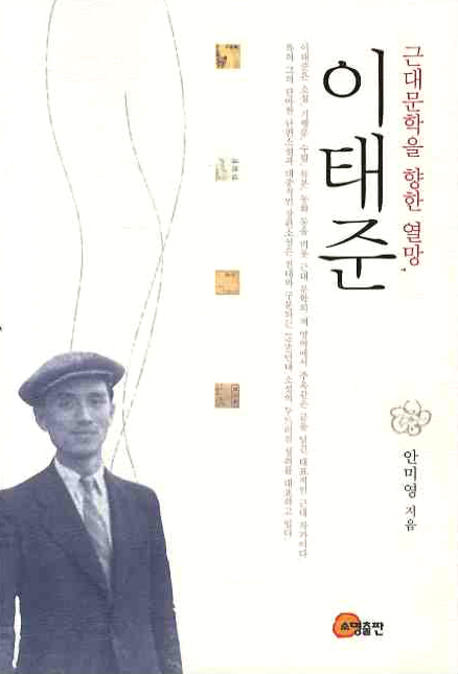

발행연도 - 2017 / 지음: 안미영 / 소명출판

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실2

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000398906

- ISBN 9791159051425

- 형태 305p. 23 cm

- 한국십진분류 문학 > 한국문학 >

- 카테고리분류 에세이/시/희곡 > 한국문학 > 한국문학의 이해

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

해방기 작품을 선정하여 남북한이 공유할 수 있는 보편성에 대해 집중탐구한 책. 한국 근대문학사에 이어 남북한 문학사의 연속성 확인에 몰두해있던 저자는 '재남출신 월북 작가의 건국 이데올로기 연구'와 '냉전의 도래와 식민지 파시즘에 대한 기억'이라는 주제로 다년간 연구하였으며, 이를 책으로 엮었다.

목차

서문

제1부 해방의 도래와 문학의 초상

제1장 해방 이후 안회남 소설에 나타난 농민

1. 서론

2. 해방공간의 민족 담론과 안회남의 위치

3. 해방 이후 ‘농민’을 바라보는 시선의 추이

4. 결론

제2장 해방 이후 박태원 작품에 나타난 영웅

1. 서론

2. 해방 이후 박태원 작품에 나타난 민족 영웅의 의미

3. 해방 이후 박태원 작품에서 건국이데올로기의 표상으로서 영웅의 의의

4. 결론

제3장 박태원의 자화상 소설과 가족주의

1. 서론

2. 가족주의의 성격과 식민지시대 가부장제의 강화

3. 해방 전과 후 소설에 나타난 가족주의의 추이

4. 자화상 소설에 나타난 가장권(家長權)의 성격

5. 결론

제2부 해방 직후 민족의 자각과 전재민의 귀환

제1장 해방 직후 염상섭 소설에서 민족에 대한 자각

1. 서론

2. 1946~1947년-감정 노출과 민족주의 가동

3. 1948년 전후(前後)-분단현실에 대한 자각과 민족의식 고조

4. 결론

제2장 해방 직후 황순원 소설에 나타난 귀환 전재민

1. 서론

2. 해방공간과 전재민 의식

3. 탈향에서 ‘귀환’의 서사

4. 귀환에서 ‘정착’의 서사

5. 결론

제3장 해방공간 귀환 전재민의 두려운 낯섦

1. 서론

2. 남북한의 완전한 통일과 자유민주주의체제

3. 해방 이후 전재민의 여로와 오해된 민주주의

4. 경계인으로서 전재민-비국민에 대한 환기와 정서 공동체의 가능성

5. 결론

제3부 태평양전쟁과 미완의 해방

제1장 태평양전쟁 직후 한일 소설에서 전쟁에 대한 기억

1. 서론

2. 종전(終戰)을 맞이하는 시각의 차이, 환희와 절제

3. 박노갑의 「歡」에 나타난 ‘비국민’의 의의

4. 우메자키 하루오의 「櫻桃」에 나타난 ‘보충병’의 의의

5. 결론

제2장 태평양전쟁 직후 한일 소설에 나타난 패전 일본 여성에 대한 시선

1. 서론

2. 패전 직후 조선에 잔류한 일본 여성을 바라보는 시각

3. 패전 직후 일본에서 여성의 자기 주도성

4. 결론

제3장 태평양전쟁 직후 한일 지식인의 식민지 조선에 대한 기억

1. 서론

2. 기억의 사후성(事後性)과 주체의 욕망

3. 해방 직후 조선 지식인의 참회와 죄의식 투사

4. 패전 직후 일본 지식인의 자기합리화와 모험 형식

5. 결론

참고문헌

제1부 해방의 도래와 문학의 초상

제1장 해방 이후 안회남 소설에 나타난 농민

1. 서론

2. 해방공간의 민족 담론과 안회남의 위치

3. 해방 이후 ‘농민’을 바라보는 시선의 추이

4. 결론

제2장 해방 이후 박태원 작품에 나타난 영웅

1. 서론

2. 해방 이후 박태원 작품에 나타난 민족 영웅의 의미

3. 해방 이후 박태원 작품에서 건국이데올로기의 표상으로서 영웅의 의의

4. 결론

제3장 박태원의 자화상 소설과 가족주의

1. 서론

2. 가족주의의 성격과 식민지시대 가부장제의 강화

3. 해방 전과 후 소설에 나타난 가족주의의 추이

4. 자화상 소설에 나타난 가장권(家長權)의 성격

5. 결론

제2부 해방 직후 민족의 자각과 전재민의 귀환

제1장 해방 직후 염상섭 소설에서 민족에 대한 자각

1. 서론

2. 1946~1947년-감정 노출과 민족주의 가동

3. 1948년 전후(前後)-분단현실에 대한 자각과 민족의식 고조

4. 결론

제2장 해방 직후 황순원 소설에 나타난 귀환 전재민

1. 서론

2. 해방공간과 전재민 의식

3. 탈향에서 ‘귀환’의 서사

4. 귀환에서 ‘정착’의 서사

5. 결론

제3장 해방공간 귀환 전재민의 두려운 낯섦

1. 서론

2. 남북한의 완전한 통일과 자유민주주의체제

3. 해방 이후 전재민의 여로와 오해된 민주주의

4. 경계인으로서 전재민-비국민에 대한 환기와 정서 공동체의 가능성

5. 결론

제3부 태평양전쟁과 미완의 해방

제1장 태평양전쟁 직후 한일 소설에서 전쟁에 대한 기억

1. 서론

2. 종전(終戰)을 맞이하는 시각의 차이, 환희와 절제

3. 박노갑의 「歡」에 나타난 ‘비국민’의 의의

4. 우메자키 하루오의 「櫻桃」에 나타난 ‘보충병’의 의의

5. 결론

제2장 태평양전쟁 직후 한일 소설에 나타난 패전 일본 여성에 대한 시선

1. 서론

2. 패전 직후 조선에 잔류한 일본 여성을 바라보는 시각

3. 패전 직후 일본에서 여성의 자기 주도성

4. 결론

제3장 태평양전쟁 직후 한일 지식인의 식민지 조선에 대한 기억

1. 서론

2. 기억의 사후성(事後性)과 주체의 욕망

3. 해방 직후 조선 지식인의 참회와 죄의식 투사

4. 패전 직후 일본 지식인의 자기합리화와 모험 형식

5. 결론

참고문헌

서가브라우징

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 1 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 1 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기

![(큰글)현대수필. 16, 노천명3 : [큰글자도서]](https://bookthumb-phinf.pstatic.net/cover/083/852/08385203.jpg)