인기도서

-

-

발행연도 - 2015 / 지음: 백문임 / 소명출판

- 도서관 미추홀도서관

- 자료실 [미추홀]일반자료실2

- 부록 부록없음

- 등록번호 KM0000377285

- ISBN 9791185877266

- 형태 377 p. 24 cm

- 한국십진분류 예술 > 공연예술 및 매체예술 > 영화

- 카테고리분류 예술/대중문화 > 영화 > 영화비평/감상

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

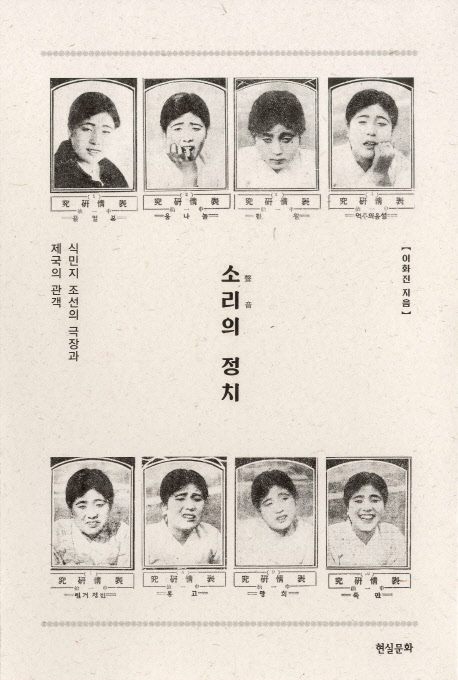

시인이자 문학평론가로 더 많이 알려진 임화(1908~1953)의 영화론을 본격적으로 조명한 책이다. 임화문학예술전집(2009) 등 기존 전집이나 선집에 포함되지 않았던 임화의 영화평론과 영화소설, 대담 등의 다양한 자료도 풍성하게 수록했다.

목차

책머리에-“만들어나가는 것”으로서의 조선영화

제1장 프롤레타리아 영화와 종족지(ethnography) 사이에서

1. 병약한 사람의 살아가는 생리

2. 아메리카니즘에서 러시아니즘으로

3. “우리들의 영화”

4. 매혹적인 카니발리즘

5. 자본주의적 사실

보론 1) “발달된 반동영화”, <메트로폴리스>(1927)

보론 2) 일본 프로영화 담론의 ‘식민지 영화’-<아세아의 람(嵐)>(1928)의 경우

제2장 조선영화라는 (불)안정한 위치-「조선영화발달소사」(1941)의 생산

1. ‘조선영화’의 발견

2. ‘공식적인’ 영화사 생산과 ‘고전’의 확립

3. ‘아시아 영화’와 조선영화

4. 해방 후…

제3장 영화사(史)의 좌표와 ‘예술성과 기업성’의 변증법

1. ‘예술성과 기업성’의 변증법

2. “조선영화의 예술적 성격”-농촌․묘사․정서

3. 아시아에서 ‘전시’되는 내선일체

4. “만들어나가는 것”으로서의 국민영화

보론) 대지, 전체주의, 기록성-<복지만리>(1941)가 실패한 이유

제4장 조선영화의 존재론-「조선영화론」(1941)을 중심으로

1. ‘영화령’을 전유하며 말하기

2. 조선영화의 존재론-영화는 예술‘이다’

3. 조선영화의 토대

4. 조선영화의 환경

5. 예술의 수단

부록-자료

=영화평론=

1. 「위기에 임한 조선영화계」(매일신보, 1926.6.13․20)

2. 「심심풀이로」(매일신보, 1926.8.8)

3. 「조선영화를 이렇게 성장시키자-평(評)과 감독의 대중적 감시를」(조선일보, 1928.4.29~5.4)

4. 「조선영화가 가진 반동적 소시민성의 말살-심훈 등의 도량에 항하야」(중외일보, 1928.7.28~8.4)

5. 「최근 세계영화의 동향」(조선지광 83, 1929.2)

6. 「영화적 시평(時評)」(조선지광 85, 1929.6)

7. 「조선영화의 제경향에 대하여(朝鮮映画の諸傾向に就いて)」(新興映画, 1930.3)

8. 「서울키노 <화륜(火輪)>에 대한 비판」(조선일보, 1931.3.25~4.3)

9. 「여배우 인상기-이월화, 신일선」(모던조선, 1936.9)

10.「기계미(機械美)」(인문평론, 1940.1)

11. 「뉴-스와 만화-경일(京日) 문화영화극장」(매일신보, 1940.2.9)

12. 「<히틀러 전(傳)>」(경성일보, 1940.3.27)

13. 「조선영화와 기술」(매일신보, 1940.4.3)

14. 「유료시사회」(매일신보, 1940.4.30)

15. 「조선영화발달소사」(삼천리, 1941.6)

16. 「조선영화론」(춘추, 1941.11)

17. 「영화의 극성(劇性)과 기록성(記錄性)」(춘추, 1942.2)

18. 「조선영화론」(매일신보, 1942.6.28~30)

=좌담회, 간담회, 대담=

1. 「종합간담회-신극은 어디로 갔나? 조선영화의 새출발」(조선일보, 1940.1.4)

2. 「영화문화인 간담회」(매일신보, 1940.2.10)

3. 「총력연맹 문화부장 시과영삼랑(矢鍋永三郞)․임화 대담」(조광, 1941.3)

4. 「좌담회-조선영화의 신(新)출발」(조광, 1942.1)

=영화소설=

1. 「신문지와 말대리」(별나라, 1929.5․7)

참고문헌

간행사

제1장 프롤레타리아 영화와 종족지(ethnography) 사이에서

1. 병약한 사람의 살아가는 생리

2. 아메리카니즘에서 러시아니즘으로

3. “우리들의 영화”

4. 매혹적인 카니발리즘

5. 자본주의적 사실

보론 1) “발달된 반동영화”, <메트로폴리스>(1927)

보론 2) 일본 프로영화 담론의 ‘식민지 영화’-<아세아의 람(嵐)>(1928)의 경우

제2장 조선영화라는 (불)안정한 위치-「조선영화발달소사」(1941)의 생산

1. ‘조선영화’의 발견

2. ‘공식적인’ 영화사 생산과 ‘고전’의 확립

3. ‘아시아 영화’와 조선영화

4. 해방 후…

제3장 영화사(史)의 좌표와 ‘예술성과 기업성’의 변증법

1. ‘예술성과 기업성’의 변증법

2. “조선영화의 예술적 성격”-농촌․묘사․정서

3. 아시아에서 ‘전시’되는 내선일체

4. “만들어나가는 것”으로서의 국민영화

보론) 대지, 전체주의, 기록성-<복지만리>(1941)가 실패한 이유

제4장 조선영화의 존재론-「조선영화론」(1941)을 중심으로

1. ‘영화령’을 전유하며 말하기

2. 조선영화의 존재론-영화는 예술‘이다’

3. 조선영화의 토대

4. 조선영화의 환경

5. 예술의 수단

부록-자료

=영화평론=

1. 「위기에 임한 조선영화계」(매일신보, 1926.6.13․20)

2. 「심심풀이로」(매일신보, 1926.8.8)

3. 「조선영화를 이렇게 성장시키자-평(評)과 감독의 대중적 감시를」(조선일보, 1928.4.29~5.4)

4. 「조선영화가 가진 반동적 소시민성의 말살-심훈 등의 도량에 항하야」(중외일보, 1928.7.28~8.4)

5. 「최근 세계영화의 동향」(조선지광 83, 1929.2)

6. 「영화적 시평(時評)」(조선지광 85, 1929.6)

7. 「조선영화의 제경향에 대하여(朝鮮映画の諸傾向に就いて)」(新興映画, 1930.3)

8. 「서울키노 <화륜(火輪)>에 대한 비판」(조선일보, 1931.3.25~4.3)

9. 「여배우 인상기-이월화, 신일선」(모던조선, 1936.9)

10.「기계미(機械美)」(인문평론, 1940.1)

11. 「뉴-스와 만화-경일(京日) 문화영화극장」(매일신보, 1940.2.9)

12. 「<히틀러 전(傳)>」(경성일보, 1940.3.27)

13. 「조선영화와 기술」(매일신보, 1940.4.3)

14. 「유료시사회」(매일신보, 1940.4.30)

15. 「조선영화발달소사」(삼천리, 1941.6)

16. 「조선영화론」(춘추, 1941.11)

17. 「영화의 극성(劇性)과 기록성(記錄性)」(춘추, 1942.2)

18. 「조선영화론」(매일신보, 1942.6.28~30)

=좌담회, 간담회, 대담=

1. 「종합간담회-신극은 어디로 갔나? 조선영화의 새출발」(조선일보, 1940.1.4)

2. 「영화문화인 간담회」(매일신보, 1940.2.10)

3. 「총력연맹 문화부장 시과영삼랑(矢鍋永三郞)․임화 대담」(조광, 1941.3)

4. 「좌담회-조선영화의 신(新)출발」(조광, 1942.1)

=영화소설=

1. 「신문지와 말대리」(별나라, 1929.5․7)

참고문헌

간행사

서가브라우징

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 0 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 0 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기