신착도서

-

-

식민적 근대성과 한국영화 = Colonial modernity and korean cinema : 조선영화와 충무로 영화의 역사적 문화 상상

발행연도 - 2013 / 주창규 지음 / 소명출판- 도서관 송도국제도서관

- 자료실 송도국제기구도서관

- 부록 부록없음

- 등록번호 SL0000003863

- ISBN 9788956267807

- 형태 297 p. 24 cm

- 한국십진분류 예술 > 공연예술 및 매체예술 > 영화

- 카테고리분류 예술/대중문화 > 영화 > 영화이론/역사

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

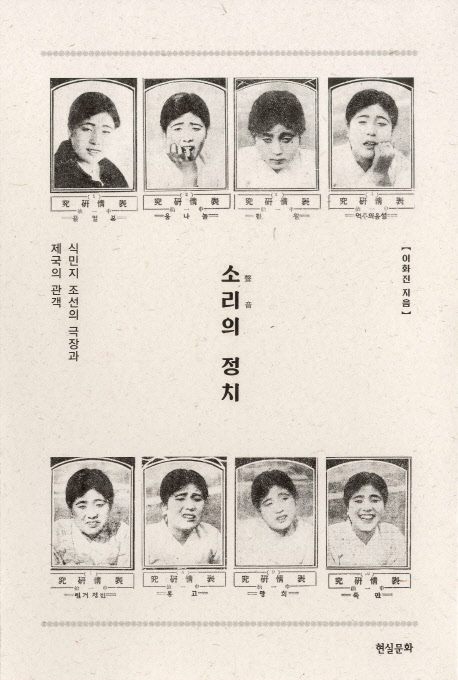

식민적 근대성을 중심으로 한국영화사의 일곱 가지 결정적 순간들을 분석한 책. 한국영화사에서 주목받지 못하던 [아리랑], [자유부인], [집 없는 천사], [하녀], [바보선언], 사라진 변사와, 친일행적으로 비난받아온 문예봉 등을 다룬다.

목차

책머리에: 식민적 근대성과 한국영화의 역사적 문화 상상

1부_조선영화의 식민적 근대성과 버나큘라 모더니즘

제1장 식민적 근대성의 멜로 드라마와 무성영화 <아리랑>의 탈식민성

1. 탈신화화된 <아리랑>의 재역사화

2. 식민적 근대성의 문화적 표현으로서 멜로 드라마와 '시간 지체'의 알레고리

3. 유럽이 지방화되었기에 제국이 검열할 수 없었던 저항

4. 유럽이 지방화된 공론장의 발견

제2장 버나큘라 모더니즘의 스타로서 무성영화 변사

1. 보이지 않는 조선영화문화의 목소리

2. 버나큘라 모더니즘의 스타로서 변사

3. '제3의 창작자'에서 비난과 통제의 대상으로, 무성영화 변사의 위상 변형

4. 근대의 시간과 경쟁하는 버나큘라 공간의 소리

제3장 문예봉, 발명된 국민 여배우의 계보학

1. 문예봉, 발명된 '국민 여배우'의 계보학

2. '새로운 주체'로서 '은막의 여배우'를 훈육하기

3. '침묵의 쿨레쇼프 효과'로서 '국민 여배우' 문예봉의 탄생

4. <지원병>과 <조선해협>에서 수행되는 '문예봉'

제4장 '이행적 친일영화'의 식민지 파시즘과 <집 없는 천사>의 이중의식

1. <집 없는 천사>의 이중성과 불온한 성격

2. '이행적 친일영화'와 '신체제 애트랙슌'

3. <집 없는 천사>에 나타난 식민지 파시즘의 노출증

4. '사회진화론'과 '라마르크주의' 사이에서

2부_식민적 판타지, 비천한 스크린, 그리고 충무로 영화

제1장 '노란 피부, 하얀 '가면' 무도회'의 <자유부인>

1. <자유부인>의 기억과 침묵

2. 거세된 민족의 페티시로서 <자유부인>

3. '노란 피부, 하얀 '가면' 무도회'로서 충무로 여성관객성

4. 움직이지 않고 움직이는 <자유부인>의 시간성

제2장 식민적 판타지를 횡단하는 <하녀>

1. <하녀>의 초국적 상상력과 보편성

2. 식민적 근대성의 기원적 판타지

3. <하녀>가 재현하는 근대의 실패로서 '모방'

4. '서발턴한 과거'와 식민주의로부터의 깨어남

제3장 군사독재의 '비천한 스크린'과 충무로 로드무비 장르 연구

1. 남자 둘 여자 하나, 한국영화사의 무의식적 장르

2. 군사독재의 '비천한 스크린'

3. '민족적 영화 장르'의 가족 로망스

4. 광경으로서 풍경이 부재하는 충무로 로드무비 장르

참고문헌

1부_조선영화의 식민적 근대성과 버나큘라 모더니즘

제1장 식민적 근대성의 멜로 드라마와 무성영화 <아리랑>의 탈식민성

1. 탈신화화된 <아리랑>의 재역사화

2. 식민적 근대성의 문화적 표현으로서 멜로 드라마와 '시간 지체'의 알레고리

3. 유럽이 지방화되었기에 제국이 검열할 수 없었던 저항

4. 유럽이 지방화된 공론장의 발견

제2장 버나큘라 모더니즘의 스타로서 무성영화 변사

1. 보이지 않는 조선영화문화의 목소리

2. 버나큘라 모더니즘의 스타로서 변사

3. '제3의 창작자'에서 비난과 통제의 대상으로, 무성영화 변사의 위상 변형

4. 근대의 시간과 경쟁하는 버나큘라 공간의 소리

제3장 문예봉, 발명된 국민 여배우의 계보학

1. 문예봉, 발명된 '국민 여배우'의 계보학

2. '새로운 주체'로서 '은막의 여배우'를 훈육하기

3. '침묵의 쿨레쇼프 효과'로서 '국민 여배우' 문예봉의 탄생

4. <지원병>과 <조선해협>에서 수행되는 '문예봉'

제4장 '이행적 친일영화'의 식민지 파시즘과 <집 없는 천사>의 이중의식

1. <집 없는 천사>의 이중성과 불온한 성격

2. '이행적 친일영화'와 '신체제 애트랙슌'

3. <집 없는 천사>에 나타난 식민지 파시즘의 노출증

4. '사회진화론'과 '라마르크주의' 사이에서

2부_식민적 판타지, 비천한 스크린, 그리고 충무로 영화

제1장 '노란 피부, 하얀 '가면' 무도회'의 <자유부인>

1. <자유부인>의 기억과 침묵

2. 거세된 민족의 페티시로서 <자유부인>

3. '노란 피부, 하얀 '가면' 무도회'로서 충무로 여성관객성

4. 움직이지 않고 움직이는 <자유부인>의 시간성

제2장 식민적 판타지를 횡단하는 <하녀>

1. <하녀>의 초국적 상상력과 보편성

2. 식민적 근대성의 기원적 판타지

3. <하녀>가 재현하는 근대의 실패로서 '모방'

4. '서발턴한 과거'와 식민주의로부터의 깨어남

제3장 군사독재의 '비천한 스크린'과 충무로 로드무비 장르 연구

1. 남자 둘 여자 하나, 한국영화사의 무의식적 장르

2. 군사독재의 '비천한 스크린'

3. '민족적 영화 장르'의 가족 로망스

4. 광경으로서 풍경이 부재하는 충무로 로드무비 장르

참고문헌

서가브라우징

같이 빌린 책

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 0 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 0 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기