추천도서

-

-

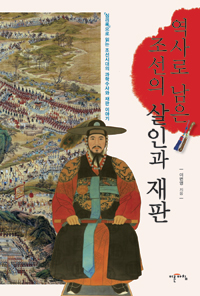

발행연도 - 2016 / 김백철 지음 / 이학사

- 도서관 청라국제도서관

- 자료실 [청라국제]보존서고(일반)

- 부록 부록없음

- 등록번호 CI0000020895

- ISBN 9788961472630

- 형태 548p. 23cm

- 한국십진분류 역사 > 아시아 > 한국

- 카테고리분류 역사/문화 > 한국사 > 조선시대

전체도서관 소장정보

| 자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |

|---|

책소개

14세기 동아시아 변혁기에서부터 출발하여 개혁 입법의 등장 배경, 조선의 청사진, 실제 입법 과정 등을 종합적으로 다루고, 조선 전기 실록을 토대로 가장 빈도가 높았던 법리 논쟁 약 40여 가지를 바탕으로 시기별 변화상과 법전의 수록 상태를 비교 검토하는 방식으로 법치국가 조선의 면모를 종합적으로 드러낸다.

목차

서론

1. 연구 현황 : 자료 중심의 기초 연구에서 심화 연구로의 도약을 위하여

2. 국법체계의 출발점

제1부 법치주의 국가의 탄생 배경

1장 유교적 정치 이념의 현실 세계 구현

1. 고려 말 혁명의 시대와 그 유산

1) 공민왕대 개혁의 청사진

(1) 개혁의 방향성 모색

(2) 신흥 무장 세력의 등장

2) 재상 정치의 실험

(1) 신돈의 위상

(2) 정치 구조의 개편

(3) 주체 세력의 결여

3) 개혁파의 정치 세력화

(1) 주체의 형성 과정

(2) 입법의 지향점

(3) 공민왕의 유산

2. 조선 전기 서주 이상향의 수용 과정

1) 새로운 체제의 모색

2) 신성한 군주상(君主像)의 계승

(1) 황제-제후국의 중층적 인식

(2) 자국사의 자각과 성학(聖學)의 접목

3) 서주 국가의 재현

(1) 육조의 이칭

(2) 팔도관찰사의 이칭

(3) 종국의 등장

2장 조선의 법치주의 전통의 정착 과정

1. 국법체계의 성립 과정

1) 조선 국헌의 탄생

(1) 『경제육전』의 제정

(2) 『경국대전』 체제의 성립

(3) 속록류의 보완

2) 제도 정비론의 귀결

(1) 편찬 의도

(2) ‘대전’과 ‘육전’의 유래

(3) 조선 국법체계의 형성

2. 『대명률』의 도입과 활용

1) 중국법의 참용

(1) 당률 연구의 영향

(2) 『대명률직해』의 판본

2) 강상죄의 등장

(1) 사면과 강상

(2) 강상죄인의 정형화

제2부 사법 개혁의 지향점

3장 형정의 체계화

1. 사법권의 집중

1) 형정 운영

2) 삼복

3) 삼성추국

2. 절도죄의 법리 논쟁

1) 사죄의 채택

(1) 범죄빈도와 사형기준

(2) 사유 전후의 처벌

2) 자자형의 적용

3) 단근형의 확대

3. 형옥의 관리와 재판 절차

1) ‘휼수’의 대두

(1) 옥수(獄囚) 구호

(2) 보방 조치

2) ‘결옥일한’의 구현

(1) 체옥(滯獄) 방지 : 삼한(三限)

(2) 지송(止訟) 모색 : 삼도(三度)·삼년(三年)

4장 사회윤리 체계의 변동

1. 유교적 의식의 확대

1) 불교의 폐단 극복

(1) 사원경제의 해체

(2) 도첩제와 피역

(3) 음사(淫事)의 범람

2) 사회윤리의 보급

(1) 사대부의 재혼

(2) 사회적 약자

(3) 표창과 구휼

2. 양천교혼의 제반 문제

1) 양인화 정책의 개폐

(1) 연혁과 논점

(2) ‘급양인(及良人)’ 논쟁 과정

2) 천처첩자녀 문제

(1) 한품서용의 성립

(2) 상속을 둘러싼 법리 논쟁

5장 사회경제구조의 재편

1. 경제 기초의 재건과 변화

1) 농본 지상주의

(1) 금주령

(2) 우마 도살 금지

2) 상업경제의 바람

(1) 선상노자와 대립

(2) 법정화폐의 제정

(3) 수속법과 절가

2. 사회 신분의 변동 양상

1) 노비 소송

(1) 노비 변정의 추진

(2) 중분(中分)의 개폐

2) 신문고의 탄생

(1) 운영 양상

(2) 국왕의 특별 법정

3) 부민고소 금지 논쟁

(1) 혹리(酷吏) 죄인론 대 간민(奸民) 책임론

(2) ‘소원’과 ‘원악향리’의 제정

4) 전가사변

(1) 탄생 배경

(2) 활용양상

(3) 재정비 과정

6장 국가조직의 재정비

1. 관료제 운영 양상과 귀결

1) 관계의 재정비

2) 상관과 하관의 견제

2. 무비(武備) 인식과 지방 제도

1) 지방 제도의 재정비

(1) 중앙집권화의 구현방식

(2) 지방장관의 변화

2) 진관체제

(1) 강무의 설행

(2) 읍성 축조

(3) 진관의 출현

결론

1. 고려 말-조선 초기 사회적 배경

2. 고려 말 개혁과 신왕조 입법의 연관성

3. 동아시아의 당제(唐制) 연구와 세계 체제의 변동

발문(跋文)

부표

참고 문헌

1. 연구 현황 : 자료 중심의 기초 연구에서 심화 연구로의 도약을 위하여

2. 국법체계의 출발점

제1부 법치주의 국가의 탄생 배경

1장 유교적 정치 이념의 현실 세계 구현

1. 고려 말 혁명의 시대와 그 유산

1) 공민왕대 개혁의 청사진

(1) 개혁의 방향성 모색

(2) 신흥 무장 세력의 등장

2) 재상 정치의 실험

(1) 신돈의 위상

(2) 정치 구조의 개편

(3) 주체 세력의 결여

3) 개혁파의 정치 세력화

(1) 주체의 형성 과정

(2) 입법의 지향점

(3) 공민왕의 유산

2. 조선 전기 서주 이상향의 수용 과정

1) 새로운 체제의 모색

2) 신성한 군주상(君主像)의 계승

(1) 황제-제후국의 중층적 인식

(2) 자국사의 자각과 성학(聖學)의 접목

3) 서주 국가의 재현

(1) 육조의 이칭

(2) 팔도관찰사의 이칭

(3) 종국의 등장

2장 조선의 법치주의 전통의 정착 과정

1. 국법체계의 성립 과정

1) 조선 국헌의 탄생

(1) 『경제육전』의 제정

(2) 『경국대전』 체제의 성립

(3) 속록류의 보완

2) 제도 정비론의 귀결

(1) 편찬 의도

(2) ‘대전’과 ‘육전’의 유래

(3) 조선 국법체계의 형성

2. 『대명률』의 도입과 활용

1) 중국법의 참용

(1) 당률 연구의 영향

(2) 『대명률직해』의 판본

2) 강상죄의 등장

(1) 사면과 강상

(2) 강상죄인의 정형화

제2부 사법 개혁의 지향점

3장 형정의 체계화

1. 사법권의 집중

1) 형정 운영

2) 삼복

3) 삼성추국

2. 절도죄의 법리 논쟁

1) 사죄의 채택

(1) 범죄빈도와 사형기준

(2) 사유 전후의 처벌

2) 자자형의 적용

3) 단근형의 확대

3. 형옥의 관리와 재판 절차

1) ‘휼수’의 대두

(1) 옥수(獄囚) 구호

(2) 보방 조치

2) ‘결옥일한’의 구현

(1) 체옥(滯獄) 방지 : 삼한(三限)

(2) 지송(止訟) 모색 : 삼도(三度)·삼년(三年)

4장 사회윤리 체계의 변동

1. 유교적 의식의 확대

1) 불교의 폐단 극복

(1) 사원경제의 해체

(2) 도첩제와 피역

(3) 음사(淫事)의 범람

2) 사회윤리의 보급

(1) 사대부의 재혼

(2) 사회적 약자

(3) 표창과 구휼

2. 양천교혼의 제반 문제

1) 양인화 정책의 개폐

(1) 연혁과 논점

(2) ‘급양인(及良人)’ 논쟁 과정

2) 천처첩자녀 문제

(1) 한품서용의 성립

(2) 상속을 둘러싼 법리 논쟁

5장 사회경제구조의 재편

1. 경제 기초의 재건과 변화

1) 농본 지상주의

(1) 금주령

(2) 우마 도살 금지

2) 상업경제의 바람

(1) 선상노자와 대립

(2) 법정화폐의 제정

(3) 수속법과 절가

2. 사회 신분의 변동 양상

1) 노비 소송

(1) 노비 변정의 추진

(2) 중분(中分)의 개폐

2) 신문고의 탄생

(1) 운영 양상

(2) 국왕의 특별 법정

3) 부민고소 금지 논쟁

(1) 혹리(酷吏) 죄인론 대 간민(奸民) 책임론

(2) ‘소원’과 ‘원악향리’의 제정

4) 전가사변

(1) 탄생 배경

(2) 활용양상

(3) 재정비 과정

6장 국가조직의 재정비

1. 관료제 운영 양상과 귀결

1) 관계의 재정비

2) 상관과 하관의 견제

2. 무비(武備) 인식과 지방 제도

1) 지방 제도의 재정비

(1) 중앙집권화의 구현방식

(2) 지방장관의 변화

2) 진관체제

(1) 강무의 설행

(2) 읍성 축조

(3) 진관의 출현

결론

1. 고려 말-조선 초기 사회적 배경

2. 고려 말 개혁과 신왕조 입법의 연관성

3. 동아시아의 당제(唐制) 연구와 세계 체제의 변동

발문(跋文)

부표

참고 문헌

서가브라우징

같은 주제의 책

주요 키워드

통계(나이)

| 나이 | 대출건수 |

|---|---|

| 10대 미만 | 0 |

| 10대 | 0 |

| 20대 | 0 |

| 30대 | 0 |

| 40대 | 0 |

| 50대 | 0 |

| 60대 | 0 |

| 70대 | 0 |

| 80대 | 0 |

| 90대 | 0 |

통계(연도)

| 연도 | 대출건수 |

|---|---|

| 2016년 | 0 |

| 2017년 | 0 |

| 2018년 | 0 |

| 2019년 | 0 |

| 2020년 | 0 |

| 2021년 | 0 |

| 2022년 | 0 |

| 2023년 | 0 |

| 2024년 | 0 |

| 2025년 | 0 |

통합검색

통합검색 로그인

로그인 회원가입

회원가입

내 책장 담기

내 책장 담기

상세보기

상세보기

미리보기

미리보기